西北角·中國甘肅網記者 劉姍

作為與端硯、歙硯齊名的中國四大名硯之一,洮硯自唐代被發現以來,已在洮河之畔流淌了1300余年。宋代大文豪蘇軾、黃庭堅贊嘆洮硯:“洗之礪,發金鐵,琢而泓,堅密澤”;“久聞岷石鴨頭綠,可磨桂溪龍文刀,莫嫌文吏不使武,要使飽霜秋兔毫”。

而今天,有一位匠人用三十余載的堅守,讓這方碧綠瑰寶在新時代煥發新生,他就是首批鄉村工匠名師、非物質文化遺產洮硯制作技藝省級傳承人——徐哲。

初心如磐:拜入師門 與硯結緣

1990年,剛高中畢業的徐哲站在岷縣洮硯廠的門前,心中涌動著特殊的情愫。“我從小生活的地方,滿是一輩子與洮硯工藝相伴的師傅們,他們在我心中種下了熱愛的種子。”徐哲回憶道。

彼時,洮硯行業正面臨后繼無人的困境,看著老匠人們布滿老繭的雙手和眼中的擔憂,這個年輕人大膽做出了選擇:“我要把這門手藝傳下去。”

就這樣,徐哲正式拜師學藝,從最基礎的認石開始了他的洮硯生涯。他每天對著成堆的石料反復觀察,記錄不同石材的特性。握刀、運刀更是必修課,枯燥的線條雕刻練習日復一日,手上磨出了厚厚的繭子。

師父常對他說:“做洮硯如做人,心浮氣躁做不出好硯,每一刀都要刻得踏實、刻得有敬畏之心。”這句話成了徐哲的座右銘,讓他在浮躁的世界里沉下心來,打下了堅實的技藝根基。

問道四方:踏遍山河 只為創新

隨著技藝日漸精進,徐哲卻敏銳地發現了問題:“岷縣洮硯雖有深厚底蘊,但造型單一、鏤空雕飾不便存放,在市場推廣時總受限制。”為了讓洮硯走得更遠,他決定走出岷縣,尋訪各地名硯匠人。

此后幾年,徐哲的足跡遍布安徽、河北、江西等地。在端硯產地,他蹲守作坊多日,學到了“對硯堂打磨工藝的極致追求”,理解如何讓硯臺既發墨快又不損耗;在歙硯產地,他被匠人“將石材天然紋理融入設計”的巧思打動,明白了“巧用石品”能讓作品更具獨特性。

當然,求學之路并非一帆風順,“部分師傅對核心技藝有所保留,地域文化差異讓交流也有阻礙。”但徐哲用誠意破冰:“我帶著自己的作品和創作理念,一次次交流,慢慢就建立了信任。”

學成歸來后,徐哲將南北方工藝精髓融入洮硯創作:雕刻手法從鏤空、半鏤空轉向浮雕,讓洮硯既有精細雕工又方便存放;題材上,除傳統龍鳳外,加入敦煌飛天、黃河風情等地域文化元素,賦予洮硯更多文化內涵。

名師之路:傳習有道 硯助振興

三十余年的深耕,讓徐哲從青澀學徒成長為行業標桿。2008年,他被認定為省級非遺傳承人;2015年,成為甘肅省首批創新創業導師;2023年獲“省級鄉村工匠名師”稱號;2024年,他更是入選首批國家級鄉村工匠名師。榮譽背后,源自他對非遺傳承的執著。

依托岷縣國家級非物質文化遺產洮硯制作技藝傳習所,徐哲搭建起了完整的傳承體系。

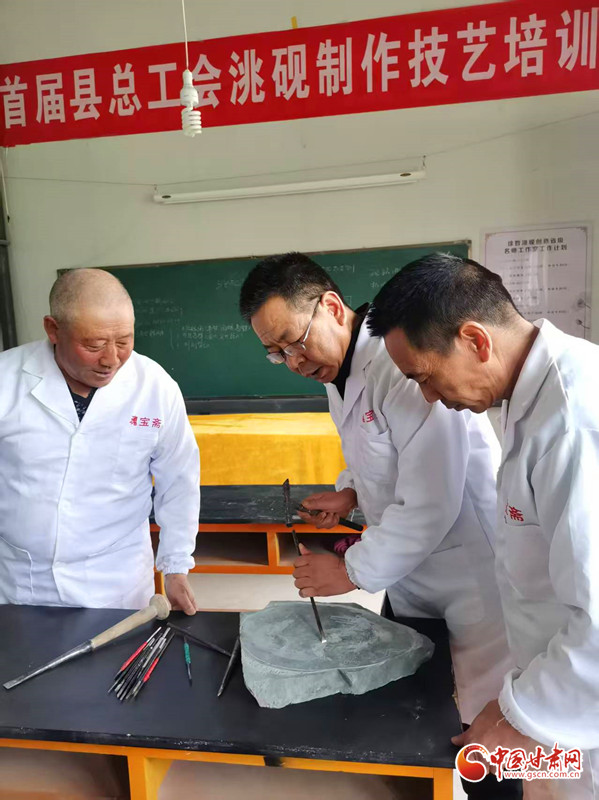

“2013年我們掛牌成立人才培養基地和實訓基地,每年培訓200人以上,課程涵蓋洮硯歷史、設計思想、加工流程等。”他采用師徒制教學,手把手傳授“選料老坑優先,石品為王”“寧少一刀不濫一刀”的秘訣。

截至目前,他已培養910余名洮硯技能人才,帶動520多戶家庭脫貧。“從業人員收入逐年遞增,產業穩步增長,這就是非遺助力鄉村振興的力量。”徐哲自豪地說。

即便事務繁忙,徐哲每年仍會親手制作幾件精品,把控工藝水準。千禧年完成的《百龍千禧硯》,百條龍蜿蜒靈動,盡顯洮硯大型創作實力。重達1噸的《紅樓夢硯》耗時數年,將書中經典場景與人物刻畫得栩栩如生。如他所言,“這些作品不只是工藝品,更是文化載體。”

薪火相傳:守正創新 望向未來

“非遺傳承,‘傳’的是手藝,‘承’的是文化。”這是徐哲常掛在嘴邊的話,“如果只學技術,不學背后的文化,非遺就失去了靈魂。”他對年輕人的期望簡單卻懇切:“沉下心練手藝,抬起頭學文化。”

如今,徐哲的工作重心多在手藝培訓,同時他的目光已投向更遠的未來:“我計劃完善洮硯技藝數據庫,用文字、視頻完整記錄制作工序,防止技藝失傳;加強與職業院校合作,擴大人才培養規模;借助新媒體讓更多人了解洮硯魅力;還要推動產業規范化,制定行業標準,保護洮硯品牌。”

對徐哲而言,洮硯是影響他一生的事業:“它塑造了我的性格,讓我懂得專注、嚴謹和堅持;看到作品被認可,看到更多人因洮硯增收,我就覺得一切值得。”

洮河碧波依舊,硯石溫潤如初。在徐哲和一代代傳承人的守護下,這方承載著千年文化的洮硯,必將在新時代續寫新的傳奇。

- 2025-11-14非遺文化看甘肅(43)|三十余載守藝 面團生花——陳會平讓古老面塑煥新生

- 2025-11-14非遺文化看甘肅(42)|榆中麻家寺村:三代守一窯 青磚凝匠心

- 2025-11-14非遺文化看甘肅(41)|魏早冬:傳承大漆匠心 對話古老時尚

- 2025-11-14非遺文化看甘肅(39)|張掖邵家班子杖頭木偶戲:非遺瑰寶的傳承與堅守

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號